【更新:2024年4月】金の刻印は金の品質を保証する大切なもの

金製品を購入する際に、ぜひ注目したいのが「刻印」についてです。アルファベットや数字、国旗、ひし型など…さまざまな種類がある刻印ですが、その製品や素材に関する情報を伝えてくれる、重要な表示です。

インゴットやコインには、まるでデザインのように美しい刻印が施されていますし、ジュエリーには、目立たない部分にそっと刻まれているでしょう。

普段あまり意識しない部分ではありますが、刻印が示す情報を正しく読み取れるようになれば、購入予定商品について、より詳しい視点で比較検討できるでしょう。

刻印が示す内容は、金の純度や販売・製造元の情報、カラーやメッキ、金張りなど…多岐にわたります。「複雑で難しそう」と思いがちですが、実際には、ちょっとしたコツさえ知っていれば簡単に読み取れるでしょう。

また刻印からは、各国の歴史や文化、金との付き合い方までを知ることも可能です。

普段何気なく目にしている刻印ですが、意外と奥が深いもの。金についてより深く知るために、刻印に関する基本知識をお届けします。

2024年金買取相場急上昇中!! 4月22日(月)現在1gの相場が12,996円を超えました!! 金を売るなら今がチャンス、金買取なら「なんぼや」にお任せください。 金買取相場価格 推移グラフ 基準指数(円) 期間(日単位): 開始日が終了日より後になっています から 終了日が開始日より前になっています ※買取相場価格に手数料は含まれておりません。手数料に関しては宅配買取もしくは店頭にてご案内させていただきます。

金の刻印が必要なのはなぜ?

金製品の多くに刻み込まれている刻印。全てではありませんが、ほとんどの製品に刻まれているもので、「実際に見たことがある」という方も多いのではないでしょうか。

刻印が刻まれている理由は、以下のような製品情報をわかりやすく伝えるためです。

ただ、「正しい情報を伝える」というのは、刻印が必要な理由の一つに過ぎません。より注目されているのは、「偽物予防のため」という理由です。

古い時代から、価値ある金属として注目されてきた金。非常に貴重な素材であり、世界中で愛され続けています。その証拠に、金の相場は少しずつ上昇。金を求める人が多いことがわかります。

多くの人が求める貴重な金属があれば、「偽物」が出現するのも当然のこと。金以外の金属を金に見せかけて、不当に儲けようとする人もいます。

金の偽物の存在は古くから知れ渡っていて、古代ギリシャでは、数学者アルキメデスが偽物かどうかを見分けるための物理的な原理を考案したほどでした。

この原理は、「アルキメデスの原理」として、現代でも活用されています。

現代において、店頭で販売されている金製品の全てを疑い、アルキメデスの原理によって本物かどうか確かめるのは、現実的ではありません。

そこで活用されているのが、各種刻印です。

刻印でその金製品に関する情報を、広くわかりやすく公開することによって、「安心できる金製品である」という事実を示しているのです。

「金製品の偽物」と聞いても、日本ではあまりピンと来ないかもしれません。

しかし、亜鉛や銅、ニッケルなど、別の金属に金メッキを施しただけの、偽物のインゴット(金の延べ棒・ゴールドバー)は、決して少なくありません。金と比重が似たタングステンという金属を使った、精度の高い偽物も存在しています。

また金のジュエリーにおいては、混ぜ物をして強度を高めるのが一般的です。

混ぜ物を多くすれば金の総量は減り、業者にとっては「純度の高い金製品と偽って、純度の低い商品を売る」ことも可能です。

多少混ぜ物を多くしたところで、製品の見た目に、ほとんど変化はないでしょう。

こうしたトラブルを避けるためにも、刻印は非常に重要な役割を担っています。

金の純度や製造元、販売元が明らかにされていることで、私たちは安心して金製品を取引できます。

金の刻印 金の偽物を判定するのは簡単ではない

金の偽物は、私たちにとって身近な存在です。実際に、「純金製だと思っていたけれど、買取査定を受けてみたら実は偽物だった!」というケースも報告されています。

ではなぜこのように、金の偽物が流通してしまうのでしょうか。見た目はそっくりそのまま「純金」であっても、検査をすれば、偽物かどうかは判定できます。

ただしその判定のための作業は、決して簡単ではありません。偽物かどうかを容易に判定できないため、偽物の金が一定数流通してしまうというのが現実です。

手元の金製品が本物かどうかを見分けたいときの、主な判定方法は以下のとおりです。

これらの方法を実践すれば、まず確実に偽物かどうかを見分けられるでしょう。しかし、実際に調査するためには、製品を傷つけなくてはいけません。残念ながら、あまり現実的な方法とは言えないでしょう。

製品を傷つけずに調査する方法としては、「比重を調べる」という手段があります。金属にはそれぞれ「比重」があり、製品の比重を調べることで、どんな金属が素材として使われているのかを判断できます。

とはいえ、正確な比重を計算で導き出すのは、決して簡単ではありません。また先ほど挙げたタングステンという金属は、その比重が極めて金に近いという特徴があります。

タングステンの塊に金メッキを施した場合、比重から偽物かどうかを判断するのは難しいでしょう。

ただしこの場合でも、専門の測定器を使えば、製品を傷つけずに正確な比重を調べられます。

専門の超音波測定器を使用すれば、金属の中身の様子を検査できますし、X線分析装置を使えば、さらに成分の分析までが可能です。

とはいえ、これらの機器は非常に高価なもの。個人が気軽に検査するのは難しいでしょう。

金の偽物を判別する方法はあっても、決して気軽に受けられるものではない。

だからこそ、重要な意味を持つのが「刻印」です。

刻印があることによって、「間違いなく本物」という証拠になると言えるでしょう。

もちろん偽物にも、同じような刻印が打たれているケースもあります。

とはいえ、刻印までを完全に真似するのは難しいもの。製品そのものを見分けるよりも、はるかに簡単に、偽物かどうかを判断できるでしょう。

刻印の存在そのものが、偽物の流通を予防するための対策として、役立っているのです。

金相場は、現在高騰しています。

お手持ち金製品の価値が知りたい方は、「なんぼや」へお任せください。

豊富な買取実績を持つバリューデザイナーが丁寧に査定し、商品の価値を見極めます。

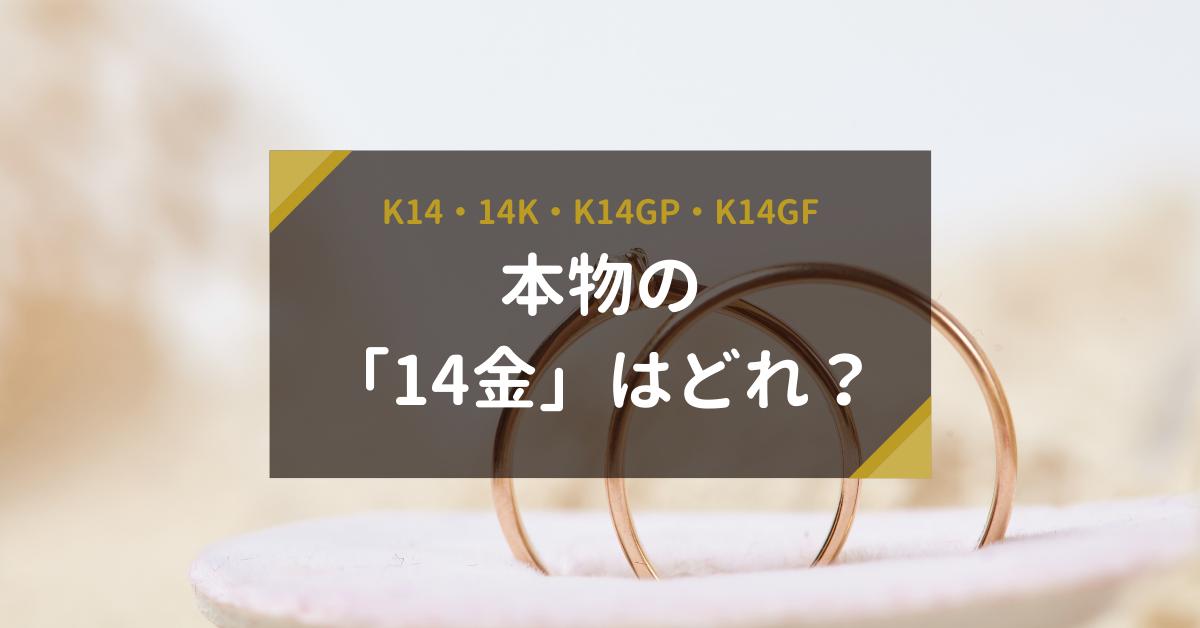

金の刻印 純度を表す刻印の記号

ではここからは、刻印に記された情報の読み解き方について見ていきましょう。

刻印が担っている重要な役割の一つは、その製品の純度を示すこと。刻印を見つけられれば、その製品に使われている金の純度がわかります。

純度を表す刻印は「K」というアルファベットと数字で示されています。指輪の内側やネックレスの留め具部分に、「K18」や「K14」という刻印があれば、それが純度を示すための情報です。「K」というアルファベットは「カラット(Karat)」を省略した記号で、金の純度を24分率の重量比率で示しています。

もし、手元のアクセサリーに「K24」という表記があれば、その製品に使われているのは、「24分の24」つまりほぼ100%の純金であるという事実を示しています。

アクセサリーで多くみられるのは「K18」という表記ですが、この場合の金の純度は「24分の18」。つまり、75%の金に25%の別の金属を混ぜ合わせた、合金製であることがわかります。

この25%の別の金属のことを「割金」と言い、アクセサリーとしての強度を出したり、色を変えたりするために使われるもの。一般的には、銀や銅が使われています。カラーゴールドの場合は、パラジウム、プラチナ、ニッケル、鉄、アルミニウムなどを割金にして、色味が調整されています。

「24金や18金という言葉は聞いたことがあるけれど、K24、K18とは別のものなの?」と思う方もいるでしょうが、基本的には同じ意味です。

刻印では「金」という漢字ではなく、「K」というアルファベットが使われるケースが一般的です。

手元のジュエリーをチェックしてみると、「うちの製品にはKではなく、KTと刻印されている」という場合も、偽物ではありませんから安心してください。またKT以外にも、KPと刻印されているケースもあります。この場合の「P」は「Plumb」の略で、英語で「きっちり、完全に」という意味の言葉です。ジュエリーに「18KP」という刻印があった場合、「この製品はきっちりK18です」というメッセージを伝えてくれているというわけです。

この「KP」という刻印は、製造元がアメリカである場合に多くみられます。もちろんこちらも、偽物ではありません。金製品の多くには、刻印が打たれているケースが一般的ですが、中には打たれていないものも存在しています。

刻印がないからといって偽物とは限りませんが、純度がわからないのも事実です。気になる場合は、一度しっかりと調査することをおすすめします。

金の刻印 アトKとは何か?

75%の金に25%の割金を混ぜて作った合金を使い、ジュエリーを作った場合、その製品には「K18」という刻印が打たれるケースが一般的です。

しかし実際に手元のジュエリーをチェックしてみると、「18K」と刻まれているケースがあります。アルファベットが前ではなく後に来ていることから、「アトK」「あとK」と呼ばれています。

「アトK」であっても「マエK」であっても、基本的な情報は変わりません。「18K」も「K18」も、カラット数が同じ18であることを示しています。

ではなぜ表記に違いがあるのかというと、流通地域や年代が異なるためです。日本で現在流通している製品の多くには、「マエK」表記が使われています。一方で、古い製品においては、「アトK」表記も多く見られます。

これ以外にも、東南アジアなどの海外で作られた製品にも、「アトK」表記が多く使われているようです。このような事情から、「アトK」表示の製品の場合、以下のようなリスクがあると言われています。

・表記の内容よりも、実際の純度が低い

・純度がバラバラになっている

このため、買取店の中には「アトK製品を買い取っていない」「アトK製品の場合、買取価格をワンランク下げる」といった対応を取っているところもあるようです。

ただし実際には、「アトK」表記であっても、純度に問題がないケースも少なくありません。ハワイアンジュエリーやイタリア製ジュエリーにおいては、今なお、「アトK」表記を使っているメーカーも多くみられます。

日本製品でも、たとえば万年筆は、「アトK」表記が基本です。製品によって状況が異なる点も、頭に入れておきましょう。

金の刻印 K(カラット数)以外の純度の表記法

金の純度に関する刻印は、1000分率の値で表記されるケースもあります。

75%の金に25%の割金を混ぜて作った合金を使い、ジュエリーを作った場合、Kを使った表記では「K18」となりますが、1000分率の場合「750」です。純金の場合、99.9%以上の純度であることを示す、「999」という数値が使われています。

さらに純度が高く、99.99%以上の純金の場合、「999.9」と表現されるケースも。小数点以下の数値を付け、さらに純度が高いことを示しています。

1000分率による表記は、日本製のゴールド製のジュエリーやアクセサリー類では、あまり見かけません。一方で、海外製品では、比較的目にする機会も多いでしょう。

また金投資で人気のインゴットや地金型金貨の刻印も、1000分率表記が使われているケースが一般的です。

造幣局のホールマークも1000分率で記されているので、ぜひこちらにも注目してみてください。

金の刻印 金メッキ、金張りの刻印

金製品は、基本的には純金やほかの金属との合金でできています。

ただし、こうした金を安価に楽しむために、「金メッキ」や「金張り」という方法で作られた金の製品が存在します。

こうした製品は、中身は金以外の金属ですが、表面が金になっているのです。

以下に、それらの製品の刻印についてご紹介します。

「GP」、「GEP」は金メッキ

金メッキ製品は、別の素材でできた中身の表面に、特殊な技術を用いて、薄い金の膜を貼り付けて作られたものを言います。

普通の金製品と金メッキ製品は、見た目だけならほとんど変わらないでしょう。しかし刻印の表記を見れば、一目瞭然。金メッキ製品の場合、「GP」や「GEP」というアルファベット表記が見られるでしょう。

GPとは、英語の「Gold Plated」を略したもので、金メッキであることを示しています。稀に「GEP」という表記を見かける機械もありますが、こちらは「Gold Electro Plated」を略したもの。Electroは、電気分解と呼ばれる電気的な処理によって、金メッキが施されていることを示しています。

金メッキに使われている金の厚みは、数マイクロメートルほど。非常に薄く、時間の経過とともに、傷が付いたり剥がれたりするケースもあります。金メッキに多く使われているのは、K10やK14の金で、真ちゅうやシルバーを本体として活用します。

金メッキを施すための処理方法もさまざまですが、先ほど挙げた電気分解もその一つです。金の成分を溶かしたメッキ液を用意し、そこに本体となる金属を沈めます。電圧をかけると、メッキ液の中の金が、ベースメタル上に析出していきます。

日本語では電解メッキ、あるいは電気メッキと言われています。

「HGE」も金メッキ

金メッキの刻印表記には、もう一つ「HGE」というパターンもあります。こちらは「Hard Gold Electro plated」を略したもので、硬質メッキを表しています。

Electroという単語が入っていることからもわかるとおり、こちらは電気メッキに含まれる方法の一つです。メッキに硬度を持たせるため、別の金属を添加物として用いています。添加物として使われるのは、コバルトやニッケルが多いようです。

添加物を加えた状態で電気的な処理を加えれば、メッキ部分は合金となります。一般的なメッキよりも、硬度が高いという特徴があります。

添加物を使わない場合は軟質メッキ、使う場合は硬質メッキと、区別して表記されるケースもあるので、ぜひ注目してみてください。

ちなみに、メッキ製品に「3M」など、アルファベットの「M」を用いた刻印がある場合、メッキの厚みを示しています。

「M」はマイクロメートルを示す単位です。「3M」なら、メッキの厚みが3マイクロメートルであるという意味になります。

「GF」は金張り

金張り製品も、金メッキ製品と同様に、別の素材でできたベースメタルの上に、金のシートを貼り付けて作っています。

金メッキとの違いは、金の厚みにあります。メッキよりも厚い層になっているため、剥がれにくく丈夫であるというメリットがあります。

厚みの目安は数10マイクロメートル程度で、K14やK18で作られるケースが多いようです。

金張り製品であることを示すための刻印は「GF」で、これは「Gold Filled」を略したものです。K18を使って金張りにした製品には、「K18GF」という表記になります。

金張りは、シルバーや真ちゅうで作られたベースメタルに熱を加え、圧着しています。

また重量比率で、全体の5%以上の金を含んでいなければ、「金張り」とは言えません。

このため、全体の5%以上の金を含んでいることをわかりやすく示すため、「1/20」という表記が使われているケースもあります。

1/20は5%を示す数値のこと。「14/20」と記載されている場合、「K14の金が全体の5%以上の重量を占めている」という事実を示しています。

「RGP」は金の量が少ない金張り

「RGP」という刻印は、「Rolled Gold Plate」を略したものです。こちらは、金張りと同じ製法で作られているものの、使われている金の量が、全体の5%に満たないものを表しています。

また、ベースメタルの片面だけを金張りにした製品も含まれています。

一般的な金張りとロールドゴールドプレートをまとめて、ゴールドオーバーレイ(Gold Overlay)と表現するケースもあります。

金の刻印 カラーゴールドの刻印

金には、カラーゴールドと呼ばれる種類があるのをご存じでしょうか?

その名前のとおり、グリーン、レッド、ピンク、ホワイト、イエローといったさまざまな色調の金が存在します。

刻印として、カラーゴールドであることを表す記号が打たれていることがあります。それぞれのカラーを表す英単語の頭文字と、金を表すGoldの頭文字「G」が用いられます。

- グリーンゴールド(Green Gold)の場合には、GGまたはGRG

- レッドゴールド(Red Gold)の場合には、RGまたはRDG

- ピンクゴールド(Pink Gold)の場合には、PG

- ホワイトゴールド(White Gold)の場合には、WG

- イエローゴールド(Yellow Gold)の場合には、YG

例えばK18のイエローゴールドなら、「K18YG」と表記されます。

金の刻印 金以外の貴金属の刻印

カラーゴールドの中でも、特に人気が高いホワイトゴールド。上品な色味は、日本人の肌にもよく似合います。そんなホワイトゴールドに似ている金属といえば、プラチナやシルバー。

同じような雰囲気のジュエリーを前に、「素材が何かわからない…」と悩んだときにも、ぜひ刻印に注目してみてください。プラチナやシルバーの刻印は以下のとおりです。

プラチナの刻印

プラチナの場合には、刻印として「Pt」というアルファベットが用いられます。

純プラチナ製品の場合、「Pt1000」、90%の純度の場合には「Pt900」などと表記されます。

古いプラチナ製品の場合には、「Pt」ではなく「Pm」と表されていることがあります。その場合には、表記の数字に満たない純度になっている場合があります。

シルバーの刻印

シルバーの場合には、「SILVER」、「SV」、「SLV」などと表記されます。

92.5%を含むシルバーは、「スターリングシルバー」と呼ばれています。割金として銅やアルミニウムなどを含みます。

その場合には、「SV925」、「STARLING」、「STARLING SILVER」などと表記されています。

プラチナとシルバーの刻印も知っておけば、ホワイトゴールドと間違えることもありませんので覚えておきましょう。

その他の刻印

ニッケル製品の場合には、「SPM」と表記されることがあります。

「PW」という刻印はPewterの略で、すず、鉛などを原料とした合金を表します。

「PWG」と「PWS」で表記されることもあります。

「PWG」は金で艶消しをしたもの、「PWS」は銀で艶消し仕上げをしたものを表しています。

金の刻印 日本の造幣局のホールマーク

造幣局は、金、プラチナ、シルバーといった貴金属の純度検査を行って、その品位を認定しています。その認定にクリアしたものは、「ホールマーク」と呼ばれる造幣局お墨付きの刻印が打たれています。

ホールマークは純分認証極印とも呼ばれ、権威ある機関が定めた貴金属の品位を証明するマークです。

日本の造幣局のホールマークでは、日本の国旗のマークが左側に打たれており、その右側にはひし型のマークが打たれています。

そのひし型のマークのなかには、1000分率で金の純度が刻印されています。K24の純金なら、999と表記されます(表示改正前は1000と表示)。

ホールマークは、このK24からK9の純度(1000分率では375)まで以下のように細かく純度が定められています。

- K24: 999

- K22: 916

- K18: 750

- K14: 585

- K12: 500

- K10: 416

- K9: 375

以上のように、6段階の表記があります。

(国際標準規格(ISO9202)と日本工業規格(JIS H6309)に準じた品位表示になっています。)

プラチナ、シルバー、コンビ製品のホールマーク

プラチナの場合には、さらにその右側に四角のマークがあり、四角の中に「Pt」と表記されています。

プラチナの純度の表示として、999、950、900、850の純度の表示があります。

シルバーの場合には、999、950、925、900、800の表示があります。

金とプラチナを接合して作ったコンビ製品にも、ホールマークが定められています。

このように、造幣局はホールマークによって貴金属製品の品位を保証してくれています。このホールマークがある製品なら、信頼性の高い製品だといえるでしょう。

金の刻印 海外の刻印制度

日本では、造幣局によるホールマークでその品位を保証しているとは言え、刻印が法律で義務付けられているわけではありません。

虚偽の刻印をしたり、刻印の内容が嘘であると知った状態で取引したりすれば、当然罰せられますが、刻印がない状態で商品を流通させても、罪にはならないのです。

安心・安全の商品であることを積極的に示すための、企業独自の取り組みと言って良いでしょう。日本で流通している貴金属製品の中に、刻印がない製品が見られるのはこのためです。

一方で、海外の場合は少し対応が異なります。貴金属の盗難や粗悪品の流通など、古い時代から多くのトラブルが発生していたため、トラブル予防のための制度として、刻印が発展してきました。特にイギリスやフランスでは、金製品への刻印は、制度によって義務化されています。

フランスの刻印制度

フランスで使われている金のホールマークは、ワシの頭の絵です。1838年から使われているマークで、K18以上の純度であることを保証するために刻まれています。

ワシの頭の絵は、これまでに3度リニューアルされています。刻印のデザインから、その製品が作られた大まかな年代を知ることも可能に。また地域によっても、デザインに差があります。

K18の金のホールマークにはフクロウが、K14の場合にはサンジャック貝、K9の場合にはクローバーが刻印されていて、それぞれの品位を保証しています。

ちなみに、プラチナのホールマークには犬の頭が、シルバーには女神(ミネルヴァ)の横顔がデザインされています。

工房を表す刻印が刻まれているケースもあるので、ぜひこちらにも注目してみてください。

イギリスの刻印制度

イギリスの刻印制度の歴史は古く、700年以上と言われています。刻印制度が生まれたきっかけは、1300年代に粗悪品が多く流通したことです。刻印制度によって、粗悪品の流通を遮ろうとしたのです。

イギリスの金のホールマークには、王冠がデザインされています。その横に916、750、585、375など、数値で純度が示されています。

プラチナのデザインは宝珠で、シルバーの場合はライオンパサントです。

またこれ以外にも、査定が行われた場所も、マークで情報が示されています。

もしヒョウの絵が刻印されていたら、その製品はロンドンで査定されたことを示しています。城ならエジンバラ、いかりならバーミンガムなので、ぜひこちらもチェックしてみてください。

このほかにも、製造メーカーを示すためのマーク(Duty Mark)や、査定年を示すためのアルファベットマーク(Date Letter)もあります。

王室にとって特別な年には、記念刻印が施されるケースもあり、まさに刻印が国民の文化に根付いていると言えそうです。

金の刻印 中国の金の刻印

「支那金」もしくは「シナ金」と呼ばれる、中国の金製品。支那金には、中国独自の刻印が刻まれているので、すぐに見分けられるでしょう。

K20 → 「足金」

K22 → 「千足金」

K24 → 「万足金」

ただし支那金の場合、純度に幅があるケースも多く見られます。安心・安全な取引のためには、詳細な品位検査を求められる可能性もあるので注意しましょう。

金の刻印 金のインゴットの刻印

投資対象として、また安全資産として保有される金のインゴット。

インゴットを作る企業も多くあり、信頼できる企業が作ったインゴッドには、認定機関が定めるマークが刻印されています。

世界標準のインゴットは、ロンドン金市場受渡適合品(グッド・デリバリー・バー)と呼ばれる規格を満たしたもの。この規格を決定しているのが、ロンドン貴金属市場協会(LBMA; London Bullion Market Association)です。

純度はもちろん、精錬会社、試金業、保管・輸送業者など、あらゆる項目が認定対象となり、認定を受けられた場合に、それを表すためのマークが刻印される仕組みです。

このほかインゴットには、精錬したブランドを表すためのマークや、精錬業者、品位検定業者を表すメルターズマーク、アッセイヤーズマークが刻印されることも。金の品位については、「999.9」もしくは「FINE GOLD」と表記されます。

投資対象や資産として所有されるインゴットだからこそ、インゴットの重量やシリアルナンバーも刻印されます。このシリアルナンバーは、製造番号あるいは地金番号とも呼ばれるもの。刻印によって、厳しく管理されている様子が伝わってきます。

金の刻印 金貨にも刻印がある

最後に紹介するのは、金貨に刻み込まれた刻印についてです。金貨には、以下の2種類があります。

・地金型金貨(メープルリーフ金貨やカンガルー金貨、ウィーン金貨やバッファロー金貨、ブリタニア金貨など)

・記念金貨(皇室行事やオリンピック、万博などを記念して発行される金貨)

地金型金貨は、投資目的で購入する人が多いですが、デザイン性の高さに注目し、収集するコレクターも少なくありません。人気の金貨は、高値で取引されています。

金貨に刻まれるのは、純度に関する刻印やホールマークです。美しいデザインを邪魔しないよう、小さく刻まれているケースも多いので、ぜひ注目してみてください。

金の刻印まとめ

貴金属に刻まれた刻印は、私たちにさまざまな情報を与えてくれます。金の種類や純度、製造・販売元など…刻印の読み取り方さえ知っていれば、さまざまな情報を得ることができるでしょう。

また刻印の歴史を振り返ってみると、偽造防止のために役立ってきたことがわかります。現代においても、金製品の偽造は決して少なくありません。刻印の内容にも注目し、安心・安全に取引できる金製品を見分けてみてください。

金の純度を示すための表記には、24分率を使ったものと1000分率を使ったものがあります。ここに注目してみれば、その製品の中に、どの程度金が使われているのかを瞬時に把握できるでしょう。

またアルファベットに注目してみれば、各種カラーゴールドの見極めも簡単。プラチナやシルバーとの見極めで悩むこともありません。

世界各国の刻印に注目してみれば、その国独自のデザインや歴史が、見る人の目を楽しませてくれるでしょう。特に、イギリスやフランスにおいては、国全体に刻印文化が根付いています。美しいデザインから、金製品の由来に思いを馳せてみるのもおすすめです。

金を安心・安全に取引するためには、刻印は欠かせないもの。手元にある金製品について、より詳しい情報を知りたいと思ったときには、まずは刻印に注目してみてはいかがでしょうか。これまで知らなかった情報も、得られるのではないでしょうか。

現在金製品の買取相場が上がっています

売却前の相談や店舗に行く前に買取金額の目安を知りたい方はコチラ